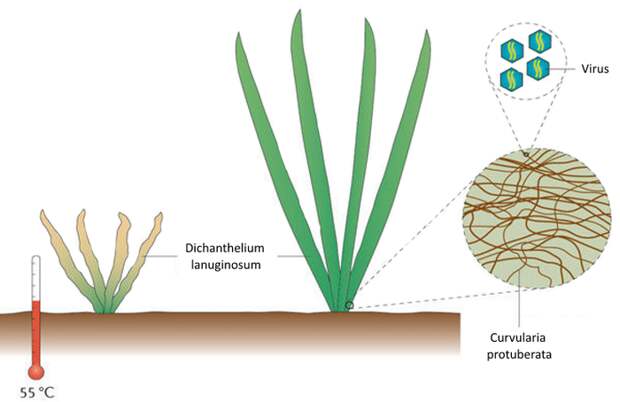

Фантастический случай тройного симбиоза описали в начале 2007 года американские биологи, работающие в Иеллоустонском национальном парке (США), где на горячей почве вблизи геотермальных источников произрастает термостойкая трава Dichanthelium lanuginosum, близкая родственница проса.

Ранее было установлено, что удивительная устойчивость этого растения к высоким температурам каким-то образом связана с произрастающим в тканях растения грибом Curvularia protuberata.

Если выращивать растение и гриб по отдельности друг от друга, ни тот ни другой организм не выдерживает длительного нагревания свыше 38°С, однако вместе они прекрасно растут на почве с температурой 65°С. Кроме того, даже в отсутствие теплового стресса растение, зараженное грибом, растет быстрее и лучше переносит засухи.Продолжая исследование этой симбиотической системы, ученые обнаружили, что в ней есть еще и третий обязательный участник — РНК-содержащий вирус, обитающий в клетках гриба.

Оказалось, что гриб, "вылеченный" от вируса, не в состоянии сделать растение термоустойчивым. Растения с таким грибом погибали на горячей почве точно так же, как и растения без гриба.

Проведенные впоследствии эксперименты на томатах показали, что гриб, зараженный вирусом, способен повышать термоустойчивость не только у своего природного хозяина — однодольного растения Dichanthelium lanuginosum, но и у неродственных растений, относящихся к классу двудольных.

Вместо выделительной системы — микробное сообщество

Еще более фантастическим случаем симбиоза является малощетинковый кольчатый червь Olavius algarvensis, обитающий в Средиземном море. Червь этот интересен прежде всего тем, что у нет ни рта, ни кишечника, ни ануса, ни нефридиев — органов пищеварения и выделения.

Некоторые другие морские черви тоже научились обходиться без органов пищеварения. Например, у погонофор кишечник превратился так называемую трофосому — тяж, набитый симбиотическими бактериями, окисляющими сероводород или метан. Поэтому можно было ожидать, что и у Olavius algarvensis отсутствие кишечника компенсируется наличием каких-то симбиотических микробов, обеспечивающих своего хозяина пищей в обмен на беззаботную жизнь в чужом теле. Однако редукция еще и выделительной системы — это явление беспрецедентное для кольчатых червей.Метагеномный анализ выявил присутствие в теле червя четырех видов симбиотических бактерий, два из которых относятся к группе гамма-протеобактерий, а два других — к дельта-протеобактериям. Обе гамма-протеобактерии, геном которых удалось ренконструировать почти полностью, являются автотрофами, то есть синтезируют органические вещества из углекислого газа. Необходимую для этого энергию они получают за счет окисления сульфида (S2-). В качестве окислителя используется кислород, а при отсутствии кислорода — нитраты (Использование нитратов в качестве окислителя для получения энергии называют нитратным дыханием. Нитратное дыхание широко распространено у бактерий, а недавно его обнаружили и у одноклеточных эукариот - фораминифер, родственников амеб). Если же нет под рукой и нитратов, окислителем могут служить некоторые органические вещества. В качестве конечных продуктов жизнедеятельности эти бактерии выделяют окисленные соединения серы (например, сульфаты).

Погонофоры и вестиментиферы ранее считались отдельным типом животных, но впоследствии было показано, что они являются сильно видоизмененной группой кольчатых червей. Сейчас их называют сибоглинидами. Они встречаются в больших количествах возле подводных гидротермальных источников, где много метана или сероводорода. Сибоглиниды являются по сути дела автотрофными животными. Если быть совсем точным, это автотрофные симбиотические "сверхорганизмы". Живущие в их трофосоме (бывшем кишечнике) хемоавтотрофные бактерии синтезируют органику из углекислого газа, а энергию для этого получают из химической реакции окисления сероводорода или метана. Червь питается органикой, производимой симбиотическими бактериями. Кровь червя переносит не только кислород, необходимый как червю, так и бактериям, но и сероводород — "пищу" бактерий.

Дельта-протеобактерии тоже оказались автотрофами, но другого рода, а именно сульфат-редукторами. Они получают энергию, восстанавливая сульфат (или другие окисленные соединения серы) до сульфида. Таким образом, метаболизм гамма- и дельта-протеобактериальных симбионтов оказался взаимодополнительным: отходы первых служат пищей вторым и наоборот.

В качестве восстановителя (донора электронов, необходимого для восстановления сульфата) симбиотические дельта-протеобактерии могут использовать молекулярный водород. У них есть гены ферментов — гидрогеназ, необходимых для работы с молекулярным водородом. Возможно (хотя и не удалось доказать наверняка), что гамма-протеобактериальные симбионты производят некоторое количество Н2 и таким образом снабжают дельта-протеобактерий не только окисленными соединениями серы, но и восстановителем.

Бактериальные симбионты живут не в глубине тела, а прямо под наружной оболочкой (кутикулой) червя. Здесь они ведут свою странную микробную жизнь, обмениваясь друг с другом продуктами своего метаболизма. Все прочее, чего им может недоставать, они получают из окружающей среды — в основном это вещества, просачивающиеся из морской воды под кутикулу хозяина. Микробы размножаются, а эпителиальные клетки червя тем временем потихоньку заглатывают их и переваривают. Этого источника питания, очевидно, червю вполне достаточно, чтобы не испытывать дискомфорта из-за отсутствия рта и кишечника.

Но как удается червю обходиться без выделительной системы? Оказалось, что в геномах бактерий-симбионтов присутствуют гены белков, обеспечивающих всасывание и утилизацию мочевины, аммония и других отходов жизнедеятельности червя. Эти вещества служат бактериям ценными источниками азота.

Возможно, основная выгода, которую бактерии получают от сожительства с червем, состоит в том, что он подвижен и может по мере надобности переползать туда, где условия среды наиболее благоприятны для всей честной компании. В верхних слоях осадка, где имеется немного кислорода, но нет сульфидов, гамма-протеобактерии могут получать необходимые им сульфиды от своих сожителей — дельта-протеобактерий. Сульфид в этом случае будет окисляться кислородом — наиболее энергетически выгодным окислителем. В больших количествах, правда, кислород вреден для сульфат-редукторов — дельта-протеобактерий.

Если червь закопается поглубже, он попадет в слои, где кислорода нет вовсе. Здесь гамма-протеобактерии будут использовать в качестве окислителя нитраты, что несколько менее выгодно, зато сульфида у них будет вдоволь, потому что кислород больше не будет угнетать жизнедеятельность дельта-протеобактерий.

Наконец, в еще более глубоких слоях осадка, где нет не только кислорода, но и нитратов, гамма-протеобактерии могут использовать в качестве окислителя некоторые органические вещества, выделяемые червем-хозяином и дельта-протеобактериями. При этом в клетках одного из двух видов гамма-протеобактерий запасается сера (как продукт неполного окисления сульфида), которую можно до- окислить позже, когда червь выползет повыше и станут доступны более сильные окислители. Щавелевая кислота, выделяемая гамма-протеобактериями, охотно утилизируется дельта-протеобактериями, и так далее: исследователи выявили еще целый ряд возможных способов "биохимического сотрудничества" внутри этого удивительного симбиотического комплекса.

Таким образом, пять видов живых существ, объединившись, превратились в универсальный "сверхорганизм", способный жить в самых разнообразных условиях — в том числе и там, где ни один из его "компонентов" не выжил бы в одиночку.

Свежие комментарии